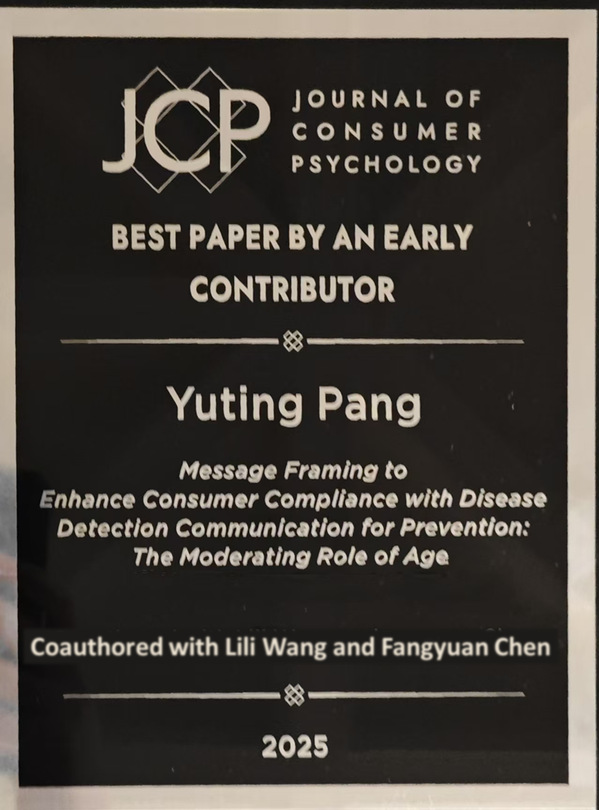

近日,国际高水平期刊Journal of Consumer Psychology(FT50期刊之一)“最佳论文奖”在国际高水平会议The Society for Consumer Psychology (SCP)上颁发。颁奖环节,我们看到了一个熟悉的身影——yl23411永利2020级企业管理博士生(浙江大学与香港理工大学双学位博士生)庞雨婷,她拿到了JCP期刊评选颁发的“BEST PAPER BY AN EARLY CONTRIBUTOR”奖项。

yl23411永利2020级企业管理博士生庞雨婷上台领奖

作为备受全球高校青年学者瞩目的奖项,“BEST PAPER BY AN EARLY CONTRIBUTOR”旨在表彰全球范围内在该期刊上发表过的、由早期贡献者(全球未毕业博士生或博士毕业两年内的学者)作为第一作者完成的“最佳论文”。

过去,该奖项长期被海外博士生或青年学者“占据”,而今年,庞雨婷创造了新的“历史”,成为中国大陆地区首个拿到该奖项的博士生。

这一消息传来,学院里很多同学在祝贺的同时也对这位创造“历史”的学姐感到好奇:她是如何从全球高校竞争者中脱颖而出、拿到JCP颁发的这一国际奖项的?她平日里是如何做科研的?她是不是从来没遇到过科研困境?

事实上,庞雨婷的科研成长故事并没有大家想象的那样一帆风顺,她也曾有过不自信与迷茫,同样经历过科研困境。那么她是如何一步步成长为如今在国际舞台上“闪闪发光”的自己的?

本期【研之有悟】专题,我们邀请庞雨婷做客专访现场,讲诉她“累并快乐的”科研成长故事与长期以来沉淀于心的科研经验与感悟。

专访现场

Q1:成为中国大陆地区首个拿到该奖项的博士生,得知获奖那一刻是何心情?

刚开始收到获奖通知邮件的时候,我和我的合作者王丽丽老师和陈方圆老师都感到非常的意外与惊喜,因为这个奖每年都有来自全球众多高校的竞争者参评,我当时完全没想过自己能够突出重围,拿到这个奖。一方面,我很感谢领域的认可和对青年学者的支持,一方面也非常感激合作者老师们的鼓励。

通过这次获奖,我意识到青年学者一定要自信,勇敢去争取那些看似不可能的机会。因为一开始我觉得申请这个奖机会不大,所以看到奖项评选征集邮件时选择了忽略。最后是在我的合作者、澳门大学工商yl23411永利陈方圆教授和我的导师王丽丽老师鼓励下,才决定去争取。最后能够成功拿到奖,一方面是领域对我们研究的认可,另一方面也是我们自己对研究质量的信任。

其实在刚开始读博的时候,我不太自信,“科研”仿佛是小时候梦想中的职业,“科学家”在我心里像是是一个高高在上的名词。我对在管院读博的机会既期待又犹疑,我是否能够做好科学研究,在这个人才济济的领域拥有属于自己的成就。因此,我要特别感谢我的导师王丽丽老师,和我的合作者陈方圆老师们及其他合作者老师们,是她们的激励,才让我逐渐成为敢于直面挑战、努力争取一切“不可能”的自己。

此外,我也非常感谢我们学院营销系的老师们,我们系许多老师科研经验丰富,大多都有顶刊发表的经验,可以从他们的交流中学习到很多。

庞雨婷(左2)与导师王丽丽(右2)及团队成员梁可茵(左1)、董梦璐(右1)在学术会议上的合影

Q2:获奖的这项研究做起来顺利吗?能否谈谈发表这篇论文背后的故事?

这篇论文是我读博以来产出第一篇高质量论文,背后经过了不少“坎坷”。刚启动这个项目是在博一、博二,那时候的我还不清楚自己对什么研究话题感兴趣,后来是在王丽丽老师的指导下决定开展健康行为相关的研究并积累研究经验。

实际上一开始,我们的假设是关于别的效应的,但在收集数据的过程中发现原有的假设没有得到验证,但却有年龄的调节效应。几次数据都发现了一致的结果,因而我们调整了假设,并重新进行了文献的检索。在这一环节中,我发现在社会学心理学领域中有着核心概念相似的研究,因此,不太确定自己的研究是否有价值,所以我曾经和王丽丽老师多次探讨研究的理论价值。

后来在王老师的鼓励下,我还是抱着学习研究范式的心态去做了这项研究,最终在深入挖掘的过程中找到了我们的研究的理论与应用价值,并成功在JCP上发表。通过这件事我发现,国际高水平期刊很青睐这类能够兼具理论与实践价值,同时又能关注到特殊群体的研究。

其实论文审稿与返修的过程也并非一帆风顺。如今回过头来看,我有几点感悟:首先,要相信自己是最了解自己项目的人,合作的过程中难免会有意见不同的时候,尽管可能作为学生经验不足,但还是要积极地表达自己的意见和想法,即便最终没有被采用,也能够了解自己的想法存在哪些待提升之处。

我印象很深的一次是,我和导师在数据处理上产生了一些分歧,但我并没有直接否定自己,而是通过查找充分的材料与论据去和导师讨论,导师在倾听我的想法后,认可了我,让我去执行。这件事给我留下了深刻印象,也激励着我更自信充分地表达自己的想法。

其次,做研究一定要珍惜数据,尽可能地挖掘数据的价值。在数据挖掘过程中,说不定会有意外的发现。

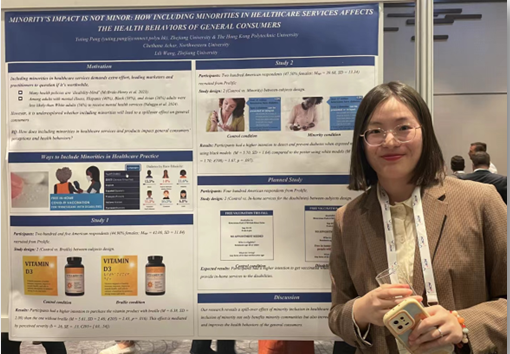

ACR2024 会议上,庞雨婷与导师王丽丽、浙大管院营销系老师杨浙帅以及团队成员合影

Q3:你认为这篇论文最终能成功发表,最关键的是哪些方面做得好?

我个人认为最关键是研究的选题非常有实际价值。投稿过程中,虽然审稿人对论文提出了很多修改意见,但他们对我们这个选题本身很感兴趣并鼓励我们继续探索。

因为过去营销领域的研究很少关注老年群体,而我们这项研究面向医疗健康领域,探索“年龄”作为信息框架效果的关键调节因素对疾病筛查宣传的关键影响,有助于老年群体更好地开展健康筛查行为,进而维护人民生命健康。这极具应用价值与社会意义。这篇论文能够进入下一轮修改,很大程度上是因为这个选题的重要性。

另外一个很重要的是,返修要尽可能超出审稿人的期望。尽管审稿人没有要求,但我们在第一轮修改时花了很大精力把所有的实验都换了、重新做,用了更严谨的方式去检验假设,所以第二轮时审稿人对我们的文章很满意。这也是我从合作者老师们身上学到的一些经验。

Q4:这项研究从选题到发表,是否遇到过困难?你是如何克服的?

困难有很多,我感到比较挫败的时候其实是在收到第一轮的审稿意见时。因为我此前没有高水平期刊发表的经验,当时放大了审稿人的负面意见与语气,一度觉得文章很难顺利通过审稿环节被接收。

后来通过与王老师及合作者陈方圆老师沟通,我意识到其实他们还有很多更加负面的审稿意见,但其实是可以通过严谨、认真、有礼貌的回复来解决的。

在方圆老师和丽丽老师的鼓励与指导下,我开始思考如何回复审稿意见,通过反复阅读,我发现审稿意见也可以按照紧急程度(审稿人的语气)和重要程度分类,采用不同的策略去回复。比如有些审稿意见的语气比较紧急但实际容易解决的,可以尽可能礼貌地表明态度,然后解决问题。

总之,遇到科研困难的时候,不要一个人灰心丧气,要多从导师、合作者身上寻求力量,找她们多交流、请教,共同克服困难。

Q5:读博期间有没有遇到什么特别的人或事物,持续给你帮助与指导?

首先当然是我的导师们了。读博这几年来,感动的瞬间太多了。因为我是双学位的博士生,所以我有幸和三位不同导师合作。

比如我的导师王丽丽老师,她不仅仅是在科研上给我提供指导与帮助,也非常关心我的心理和思想状态。我印象很深刻的是博一的时候,我的同门很快发表了一篇高水平论文,本来我没有多想,但却很惊讶地接到了王丽丽老师的电话。

她跟我说:“不要焦虑,你以后也会发表高水平研究的。”我当时很感动,她总是很关心我的心理状态,有时候我着急了,也会和我说:“不要着急,慢慢来。”

另外一位需要感谢的是我在香港理工大学攻读双学位时的导师陈方圆老师,也是这篇文章的合作者。陈方圆老师曾说,“要把科研当成一段长跑,坚持长期导向”。有时,她的严格要求也让我变得开放,记得刚到香港理工大学求学时我不太适应,听讲座时不太习惯提问,她发现后会给我发微信消息,让我向speaker提问。经过几次磕磕绊绊后,我发现思考并提出问题是一个让自己在别人分享中保持专注的好习惯,所以以后在听讲座时我都有保持这个习惯,要求自己必须提问。

我其实是一个比较内向的人,不太喜欢给别人带来麻烦,所以当别人做了比较多的工作时,我会很感激,也会觉得歉疚。我的另外一位外导Nicole Kim基本都会把我所有的实验设计和手稿从头到尾地修改,有一次我感谢她时,她却说:“That is what coauthor do.”

我突然就顿悟了:“合作才是常态”。能够在读博期间遇到这么好的导师及合作者们,我感到非常幸运,也希望把这些感悟分享给大家。

去香港理工大学交流期间与师生合影

Q6:能否给学弟学妹们分享一下你读博这几年积淀下来的科研经验与自我管理经验?

我自己的感悟是,首先要尽可能多地阅读文献,除了导师以外,文献是最好的老师。

在阅读时,要带着思考去读,多想想如果是自己来做这项研究,会怎么做、怎么写;遇到好的文章,要多做笔记,也可以多分享。我以前有运营过一个分享文献的公众号,我发现与人分享的过程能够大大提升自己的记忆和理解。

其次是快速的实践,在干中学、学中干。 在我们这个领域做不出效应的idea实在太多了,我是有了感兴趣的idea后,就立刻开始初步检索文献,然后设计pilot study去检验,在实证的过程中去完善理论,而不是等到一个idea完美了之后再去着手开始,这样做一是效率不高,另一个是发现没有效应的时候自己可能难以放弃。

我觉得学会放弃对于做好科研来说也很重要。与其犹豫纠结,不如快速去尝试、快速迭代,如果不行,就换别的idea,这样更高效。

此外,科研难免会倦怠,我自己喜欢把工作分成几块,比如文献、实验和写作。对我来说,阅读文献是相对轻松的。当我在实验和写作上遇到瓶颈时,我会去看文献来作为调剂。但如果卡住了,不想做了,那我也会允许自己休息。

除了多读、多做,还要多写。一篇好的研究能否最终顺利发表,写作也是一大关键。而要写好,除了多写、多看、多训练,没有捷径。

对于大家比较关心的问题——“如何应对科研压力与焦虑?”对我来说最好的应对方式是转变心态以及看待事物的方式。比如,同侪压力是科研中很常见的,其实有同侪压力没关系,重要的是学会用不同的方式去看待,要认为自己处在一个进步的环境中,而不是自己不如他人。

其次,失败也是科研的老朋友了,要始终保持学习的心态,勇于尝试,把失败当做经验的积累。我非常相信一句话,“你想要拥有你从未拥有的东西,就必须做你没做过的事情。” 把自己当成一个会进步而非一成不变的人,在失败中成长。

此外,我觉得缓解焦虑非常重要的是行动,我常常会因为写作而焦虑,但是只要我开始写,哪怕只有五分钟,我也会把注意力集中在解决问题本身而不是为了问题而烦恼。另外,长期导向也可以治愈很多压力,短期的落后没有关系,重要的是在跑道上。

生活中的爱好也很重要。我喜欢通过跑步、爬山、打羽毛球或者看书来放松身心。我去年的跑步里程达到了400公里,运动的过程可以帮我梳理复盘,从而更高效地开展工作。

Q7:在管院读博体验如何?未来想要做怎样的学者?

读博这几年来,我收获了很多,虽然很累,但很快乐。在浙里,我接触到了很多优秀的人,包括海内外的知名学者与企业家,进而发现了很多可以学习进步的地方。所以我很感恩管院提供的这个平台和管院老师们提供的帮助。

管院浓厚的科研氛围让我对科研越来越感兴趣,未来我想要继续在科研领域深耕,做自己感兴趣且有共鸣、有影响的研究。

在市场营销学领域,我有很多“偶像”,有幸在合作中感受到了他们的格局与细致亲切的处事风格,我会继续向他们学习。目前我会先把手上一些感兴趣的项目脚踏实地地做好,未来可能会尝试去做一些公益事业,为人类社会进步贡献一份力量。

从一开始的“不自信”,到直面挑战、勇敢尝试,再到如今有自己的科研坚持与科研梦想,庞雨婷的成长故事,让我们看到了管院对博士生培养的用心与爱护,也看到了管院学者对开展有贡献力、影响力研究的不懈坚持。

科研之路没有捷径,坚持多看、多写、多交流,运用好管院提供的资源与机会,终有一天,你也可以“闪耀”在国际舞台!